- A-

- A+

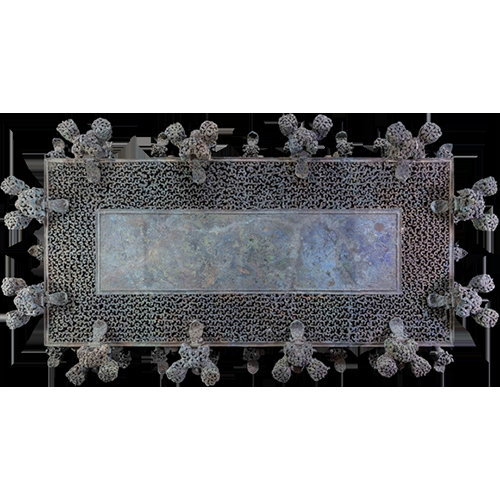

云纹铜禁,春秋文物。长131厘米,宽68厘米,高28厘米,重95千克,1978年河南淅川下寺2号楚墓出土。

铜禁最早出现于西周初年,战国以后基本消失,是贵族祭祀、宴飨(音同享)时摆放酒器的几案。这件铜禁主体是透雕云纹,错综复杂,有玲珑剔透之感。禁体上部四周攀附12条龙形怪兽,它们凹腰卷尾,探首吐舌,面向禁中心,似拱卫铜禁,又似欲吞禁面美酒。禁体下部俯卧12只虎形怪兽,头饰高冠,张口咋舌,似不堪重负,气喘吁吁,又似垂涎美酒。奇特的构思,瑰丽的纹饰,彰显着神秘浪漫的楚风神韵。

如此华美的几案,为何取名“禁”呢?禁者,忌也。商代贵族嗜酒成风,周王认为商灭亡的原因在于嗜酒无度,为维护统治,发布了中国最早的禁酒令《酒诰》,规定王公诸侯非祭祀不准饮酒,民众聚饮处死。将摆放酒器的几案取名禁,其目的不言而喻。

云纹铜禁采用失蜡法铸造而成。失蜡法是我国古代三大铸造技术之一,《唐会要》中有使用蜡模铸造开元通宝的记载,这是目前所知使用失蜡法最早的文献。云纹铜禁的出土证明春秋中晚期中原地区失蜡铸造技术已经达到了相当高超的水平。

在上世纪七十年代,出土时的云纹铜禁残破不堪,在没有任何修复案例可以参考的环境下,河南博物院文物修复工作者开始了艰苦的修复研究工作。没有合适的工具,自己打制,遇到技术难题,钻研、探索。清理断渣、分步整形、逐个补配。经过26道修复工序,历时两年11个月,最终将这件精巧绝伦、工艺复杂的云纹铜禁还原并呈现给世人,创造了中国文物修复史上的奇迹。

2500年前,中原先民铸造了云纹铜禁。2500年后,中原文物修复工作者还原了云纹铜禁。您看到的这件国宝是中华民族物质文明和精神文明的结晶,彰显着中华民族千百年来代代相传的大国工匠精神。

(来源:河南博物院)